Ein paar Bemerkungen zu Begrifflichkeiten:

1) Wie im folgenden Text erklärt wird, gibt es eine Unterscheidung zwischen den Begriffen „beeinträchtigt“(die körperliche Seite der Behinderung) und „behindert“ (eine soziale Dimension). Eine körperliche oder geistige Beeinträchtigung ist nicht zwangsläufig eine Behinderung. Es werden allerdings in der Regel Menschen mit Beeinträchtigungen durch die Gesellschaft „behindert“ (das wird später noch ausführlich erklärt). Daher wird im Text immer von „behinderten Menschen“ gesprochen und damit sind sowohl die körperliche oder geistige Beeinträchtigung als auch die (behinderte) Lebenssituation dieser Menschen gemeint. Die Plattform leidmedien.de, ein Projekt von behinderten und nicht behinderten Medienschaffenden, hat ein paar Erklärungen zu Begrifflichkeiten verfasst, an denen sich für diese Arbeit orientiert wurde. Diese Begrifflichkeiten kann man hier finden: https://leidmedien.de/begriffe/

2) Da auch Begriffe wie „normal“ schwierig sind, weil sie implizieren, dass Menschen, die nicht so sind, wie das, was als „normal“ definiert wird, „unnormal“ sind und das etwas Abwertendes, Negatives hat, wird hier nicht zwischen „normal vs. behindert“ sondern zwischen „behindert vs. nicht behindert“ unterschieden.

Behinderung als soziale Konstruktion aus der Sicht der Disability Studies

Im Forschungsgebiet Disability Studies wird hauptsächlich von zwei Modellen von Behinderung gesprochen, die einander gegenüberstehen und die im nächsten Abschnitt vorgestellt werden. Da wäre zunächst das „medizinische Modell“ von Behinderung. Prof. Michael Oliver (1945–2019), der weltweit erste Professor für Disability Studies, kritisiert es als „the personal tragedy theory of disability“1.

Dieses Modell setzt körperliche Beeinträchtigung mit Behinderung gleich, die individuell gelöst werden muss. Hierbei ist der Gedanke, beeinträchtigte Menschen so gut wie möglich an das nicht behinderte Leben anzupassen. Ein Beispiel wäre, eine Person ohne Arme oder Beine mit Prothesen zu versehen, damit diese sich in einer für nicht behinderte Menschen ausgelegten Welt möglichst uneingeschränkt bewegen kann. Unabhängig davon, ob diese Person das für sich selbst eigentlich als nötig erachtet oder nicht23. In diesem Modell wird die Gesellschaft nicht hinterfragt, mögliche behindernde Faktoren (fehlende Barrierefreiheit, hohe Kosten usw.) werden nicht berücksichtigt. Behinderung wird als persönliche Angelegenheit der Betroffenen betrachtet, die sie selber lösen müssen.

Eine Alternative dazu stellt das „soziale Modell“ dar, welches als Grundthese der Disability Studies verstanden werden kann und in den 1980er Jahren von britischen Wissenschaftlern, unter anderem dem zuvor erwähnten Prof. Michael Oliver, entwickelt wurde. Der Hauptgedanke diesen Modells ist, dass Behinderung im Gegensatz zur These des medizinischen Modells eben nicht mit körperlicher Beeinträchtigung gleichgesetzt werden kann. Nach dieser Auffassung ist es nicht die körperliche Beeinträchtigung, sondern die Gesellschaft, die Barrieren schafft, die Menschen „behindert“ und somit unterdrückt, genau wie homosexuelle Menschen, Frauen oder ethnische Minderheiten4.

Ein gutes Beispiel für eine behindernde Gesellschaft ist die durchschnittliche Breite von Türen in Wohnungen (dieses Beispiel gilt für Deutschland, wie es in anderen Ländern aussieht, wurde zwecks Fokussierung nicht berücksichtigt). Die Standardbreite von Türen in Wohnungen liegt zwischen 61–86 cm und ist damit zu schmal für einen Rollstuhl, denn hier bräuchte man eine Breite von mindestens 90 cm. Sollte eine Person also einen Rollstuhl nutzen, braucht diese Person logischerweise eine Wohnung, in der das möglich ist. Meine Wohnung liegt im dritten Stock und es gibt keine Alternative zur Treppe. Die Tür zum Badezimmer ist so schmal, dass man als stehende Person grade so hindurch passt (54 cm). Könnte ich also keine Treppe steigen und bräuchte mehr Platz, um durch die Tür zu kommen, könnte ich diese Wohnung schon mal von der Liste streichen. Käme ich in die Lage, aus irgendeinem Grund plötzlich von einem Tag auf den anderen einen Rollstuhl nutzen zu müssen, müsste ich umziehen oder alles umbauen lassen. Beides ist teuer, anstrengend, aufwendig und nicht immer möglich. Sind diese Optionen ausgeschlossen, könnte ich mich nicht selbstständig durch meine eigene Wohnung bewegen oder sie verlassen. Ich wäre dauerhaft auf andere angewiesen, ziemlich isoliert und deutlich behinderter, als ich eigentlich sein müsste. Die Erwartung beim sozialen Modell ist daher, dass nicht der beeinträchtigte Mensch sich ändert, sondern die Gesellschaft sich ändern muss. Es geht an dieser Stelle nicht um Fragen der persönlichen Akzeptanz nach einer Krankheit oder einem Unfall, sondern um den gesellschaftlichen Umgang mit behinderten Menschen. Für nicht-behinderte Menschen ergibt sich kein einziger Nachteil aus einer barrierefrei gestalteten Welt. Und Menschen, die mit einem Körper geboren sind, der etwas anders funktioniert als bei der Mehrheit der Bevölkerung oder die durch Krankheit oder einen Unfall körperliche Einschränkungen haben, aber für sich selbst Wege gefunden haben, damit umzugehen, könnten auch einfach ihr Leben leben wie der ganze nicht-behinderte Rest der Welt. Es würde niemanden interessieren und niemand müsste ihnen auf die Nerven gehen. Aber leider ist die Gesellschaft, in der wir leben, ist nicht nur nicht inklusiv, man kann sie sogar als behindertenfeindlich bezeichnen.

Das zeigt sich an vielen Stellen: Behinderte und nicht behinderte Menschen treffen kaum aufeinander. Behinderte Menschen gehen meistens auf spezielle Förderschulen, leben in Wohngruppen und arbeiten in Werkstätten (für einen miesen Stundenlohn von 1,46€5). Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, die eigentlich für die gesamte Bevölkerung garantiert sein sollte, scheitert allzu oft an nicht vorhandenen oder kaputten Aufzügen, ganz zu schweigen vom Zustand dieser ständig ekelhaft versifften Teile, an Problemen beim Einsteigen in Züge oder U-Bahnen uvm. Es gibt wenig zufällige Gelegenheiten, bei denen behinderte und nicht behinderte Menschen aufeinander treffen und sich als ganz normal erleben können. Aufgrund dieser „Trennung“ haben viele nicht behinderte Menschen wenig Ahnung vom behinderten Leben. Sind sie nicht selber betroffen, Angehörige oder Freunde von behinderten Menschen oder suchen absichtlich den Kontakt, kommen sie mit diesem Thema selten in Berührung und können sich wenig darunter vorstellen. Die Leben behinderter Menschen scheinen in einer Art Paralleluniversum/hinter einer gläsernen Wand stattzufinden und haben nicht viel mit dem gemein, was man als nicht behinderter Mensch so denkt, wenn man keine Ahnung hat.

„In our view, it is society which disables … Disability is something imposed on top of our impairments, by the way we are unnecessarily isolated and excluded from full participation in society. Disabled people are therefore an oppressed group in society“ 6

(„Unserer Ansicht nach ist es die Gesellschaft, die behindert…Behinderung ist etwas, das noch zu unseren Beeinträchtigungen dazu kommt, durch die Art, wie wir unnötigerweise isoliert und von voller Teilhabe an der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Behinderte Menschen sind daher eine gesellschaftlich unterdrückte Gruppe.“ (freie Übersetzung der Autorin)

Behinderung in den Medien

Viele nicht-behinderte Menschen haben ihre Bilder von behinderten Menschen aus den Nachrichten, Zeitungsartikeln, Dokumentationen, Social Media oder YouTube-Videos. Doch auch aus fiktionalen Geschichten lässt sich lernen, bzw. prägen sie unsere Vorstellungen von Dingen. Fiktionale Geschichten haben den Vorteil, den Zuschauer in eine Welt „abtauchen“ lassen zu können und ihn emotional mitzunehmen. So kann einfacher Zugang zu Themen gegeben werden.

Obwohl natürlich die meisten Menschen reale und fiktionale Geschichten unterscheiden können, verankern sich gewisse Bilder, wenn sie immer wieder gezeigt werden. Durch Filme und Serien können daher sowohl Vorurteile abgebaut als auch aufgebaut werden.

„Das durch Medien vermittelte Wissen über die Lebensumstände anderer Menschen ist wichtig: In den Medien Rollenvorbilder zu finden und eine Stimme zu haben, ist für alle Nutzerinnen und Nutzer von Relevanz. Die eigenen Bedürfnisse und Probleme in medialen Formaten wiederzufinden und Anregungen für das eigene Leben zu bekommen, zählen zu den zentralen Momenten der Mediennutzung: Menschen wollen sich im Gezeigten wiedererkennen, selbst in den Medien stattfinden und zu Wort kommen.“7

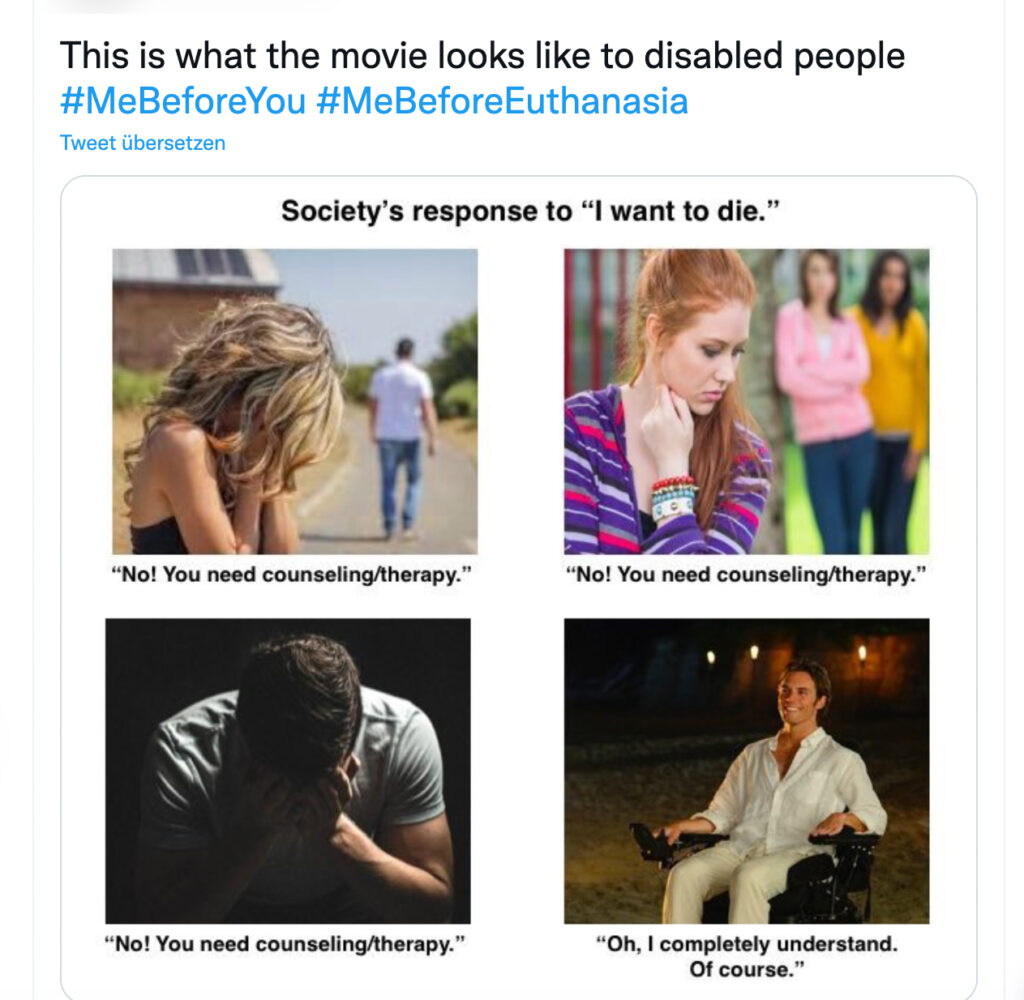

Während nicht behinderte Menschen vom Astronaut, über Hexe, Quantenmechaniker, Soldat, Ärztin, Superheld usw. quasi alles sein können, werden behinderte Menschen in den meisten Filmen und Serien auf eine Opferrolle reduziert. Sie werden als bemitleidenswert, leidend und depressiv dargestellt und wollen immer wieder sterben. Sie sind stets die Empfänger von Hilfe und Aufmerksamkeit und niemals in der Rolle der Geber. Das heißt, andere müssen sie aufbauen oder ihnen helfen, aber sie können niemals anderen helfen. Dadurch entsteht eine Hierarchie und Abhängigkeit zu Ungunsten behinderter Menschen, von der sie sich erst aktiv emanzipieren müssen. Auch wenn sie selbst sich gar nicht als hilfebedürftig empfinden und nicht wissen, wie sie diesen niedrigen Status verdient haben.

Ein weiteres Klischee ist das der behinderten Person als „Held*in“ oder „Inspiration“. Das bedeutet, ein behinderter Charakter macht irgendwas Besonderes, um dann trotz seiner/ihrer Behinderung bejubelt zu werden und nicht-behinderte Menschen dazu zu inspirieren, auch große Taten zu vollbringen (a la „wenn er/sie es schon kann, dann kann ich das auch…“).

Häufig werden behinderte Charaktere ausschließlich auf ihre Behinderung reduziert8 und diese wird zur Dramatisierung einer Geschichte benutzt (dazu mehr in den folgenden Kapiteln). Behinderte Charaktere sind neben allem anderen auch fast immer asexuell oder wenn es doch mal um Behinderung und Sexualität geht, dann hat das einen „komischen“ Beigeschmack. Es „muss“ ein Fetisch sein, denn man kann ja keinen „normalen“ Sex mit einer behinderten Person haben? Behinderte Menschen werden zum Objekt degradiert, dem man jegliche Privatsphäre verwehrt. Diese Darstellung findet nicht nur in fiktionalen Geschichten, sondern auch in Dokumentationen, Radiofeatures, den Nachrichten oder Zeitungsartikeln statt, es ist ein allgegenwärtiges, schwer zu durchbrechendes Narrativ9.

Das Erzählmuster „Disability Death Porn“

Die behinderte Journalistin, Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität Bremen und Mitinitiatorin der Plattform leidmedien.de10 Rebecca Maskos erwähnt „Disability Death Porn“ erstmals 2016 in einem Interview der Reihe „Kompressor“ von Deutschlandfunkkultur11. Sie beschreibt hier ein immer wieder auftretendes Erzählmuster, in dem der/die Protagonist*in zu Beginn der Handlung oder kurz davor durch einen Unfall oder eine Krankheit eine Behinderung erwirbt, das Leben als behinderte Person anschließend als nicht mehr lebenswert empfindet, den Wunsch äußert, sterben zu wollen und anschließend auch tatsächlich stirbt (durch Selbstmord bzw. assistierten Selbstmord). Nach Rebecca Maskos ist „Disability Death Porn“ ein Genre in dem „Diskriminierung und soziale Ängste vor Behinderung (…) zum Problem der Einzelnen [wird], das nach der individuellen Lösung Sterbehilfe verlangt“ 12

Ein Beispiel: Im Film „Million Dollar Baby“ von Clint Eastwood aus dem Jahr 2004 hat die Hauptfigur Maggie (Oscar für Hilary Swank) einen Unfall bei einem Boxkampf und ist in Folge dessen vom Hals abwärts gelähmt. Kurz darauf muss zusätzlich ihr linkes Bein amputiert werden. Sie leidet stark unter ihrem extrem eingeschränkten Zustand und äußert schnell den Wunsch, so nicht mehr leben zu wollen. Statt über eine Therapie oder irgendeine Art von Perspektive nachzudenken, erscheint den anderen Figuren und auch den Zuschauern dieser Wunsch fast sofort nachvollziehbar. Ihr Zustand wird als dermaßen unerträglich dargestellt, dass eine Lösung abseits von Selbstmord nicht einmal in Erwägung gezogen wird. Nach diversen, erfolglosen Versuchen Maggies, sich selbst das Leben zu nehmen, beschließt ihr väterlicher Freund und ehemaliger Boxtrainer Frankie (gespielt von Clint Eastwood), ihr den Wunsch zu erfüllen und tötet sie mittels einer Überdosis im Krankenhaus, im Film eine selbstlose und gradezu gnädige Geste.

Der Name „Disability Death Porn“ kann an sich schon als Kritik interpretiert werden. Ein „Porno“ ist ein Film, der dem Zweck der sexuellen Stimulation des Zuschauers dient. Umgangssprachlich könnte man sagen, jemand „geilt“ sich an dem Gezeigten auf. Im Falle des „Disability Death Porn“ könnte man also annehmen, dass ein Zuschauer sich am Tod einer behinderten Person „aufgeilt“, es ihn „befriedigt“ in einer emotionalen (oder gar sexuellen) Hinsicht. Der/die Zuschauer*in wird zum/zur Voyeur*in und erlebt eine Katharsis durch das Leid anderer. Auch das zuvor erwähnte „medizinische Modell“ tritt hier deutlich hervor13.

Weitere Filme, in denen dieses Erzählmuster auftritt, sind bspw. „Gattaca“ (1997), „Das Meer in mir“ (2004), „Der englische Patient“ (1996) oder „Ein ganzes halbes Jahr“ (2016).

Behinderung zum Zweck der Dramatisierung einer Geschichte

In den Filmen, die in das beschriebene Erzählmuster „Disability Death Porn“ passen, wird Behinderung ausschließlich negativ dargestellt. Die behinderten Charaktere werden leidend, niedergeschlagen bis depressiv gezeigt und auch das Umfeld ist „vom Schicksal getroffen“ und „gebeugt unter der Last“. Häufig ist es eine nicht behinderte Person aus dem engeren Familien- oder Freundeskreis, die am Ende des Filmes beim Selbstmord hilft: In „Der englische Patient“ ist es Hana, die fürsorgliche Krankenschwester, in „Million Dollar Baby“ Frankie, der Trainer und Vaterersatz, in „Ein ganzes halbes Jahr“ stirbt die Hauptfigur in einer Klinik für Sterbehilfe im Beisein seiner Eltern und seiner Freundin.

„Disability Death Porn“-Filme zeichnet aus, dass es aus der qualvollen Lage der behinderten Figur keinen Ausweg gibt. Diese Figur kann ihre Lebenssituation als behinderter Mensch nicht akzeptieren, jeder Tag ist für sie eine Belastung, sie kann keine Art finden, damit umzugehen und sieht nur den Weg des Selbstmordes. Auch für das Umfeld scheint dies letztlich der beste Weg zu sein.

Dass behinderte Menschen sich und anderen durch ihren Tod eine Last ersparen wollen, sei eine Projektion, schreibt Rebecca Maskos.

„Die schwierige Auseinandersetzung darüber, wie wirkliche Teilhabe aussehen könnte, wird damit überflüssig. Das „Problem Behinderung“ ist bewältigt, und alle können sich gut fühlen. Der Behinderte selbst hat es ja nicht anders gewollt.“14

Die Frage, wie realistisch die Behinderung in dem jeweiligen Film dargestellt wird, scheint hier gar nicht gestellt zu werden. Ein Leben mit einer Behinderung wie zB Tetraplegie (die Lähmung aller Extremitäten) ist, anders als in diesen Filmen dargestellt, kein Todesurteil. Es gibt sehr viele Menschen, die es schaffen, die erste Krise zu überwinden und nach einer gewissen Zeit wieder ein glückliches Leben zu führen (oder gar ein glücklicheres Leben als zuvor, auch das ist möglich!). In den genannten Filmen dient die Behinderung aber ausschließlich der Dramatisierung der Geschichte. Das Ergebnis kann nichts anderes sein als ein Blick von außen, von nicht behinderten Menschen, die sich ein behindertes Leben nur als ausweglos und in jedem Fall negativ vorstellen können.

Um auf ein zuvor genanntes Zitat zurückzukommen, („(…) Menschen wollen sich im Gezeigten wiedererkennen, selbst in den Medien stattfinden und zu Wort kommen.“): in Filmen, in denen behinderte Menschen leidend, selbstmordgefährdet und als Opfer gezeigt werden, können sich all diejenigen nicht wiederfinden, die einen Umgang mit ihrer Behinderung gefunden haben, die ein glückliches Leben führen. Und sie haben auch nicht die Chance, einem größeren Publikum mitgeben zu können, wie ein positiver Umgang mit einer Behinderung aussehen könnte – sei es als Information für nicht behinderte Menschen oder als Vorbild für behinderte Menschen, die vielleicht mit ihrer Behinderung hadern und sich über eine Perspektive freuen.

Der Blick von außen

Häufig wird von Aktivist*innen und behinderten Schauspieler*innen kritisiert, dass behinderte Menschen nicht in die Produktion von Filmen einbezogen werden. In Filmen zu jeglichen Themen, auch unabhängig des Themas „Behinderung“, und oftmals nicht mal in beratender oder darstellender Funktion bei Filmen, die Behinderung als Thema haben. Auffallend ist, dass zumindest die Schauspieler*innen aus allen zuvor genannten Filmen nicht behindert sind und für ihre Darstellungen behinderter Personen große Filmpreise gewonnen und sehr viel positive Kritik bekommen haben.

„Der englische Patient“ ist ein Klassiker, der 1997 bei der Oscar-Verleihung neun Academy Awards gewann und alleine in den USA über 78 Millionen US-Dollar einspielte. „Million Dollar Baby“ erhielt bei der Oscar-Verleihung 2005 vier Academy Awards, unter anderem einen für die Hauptdarstellerin Hilary Swank, deren Charakter im Laufe des Filmes durch einen Unfall querschnittsgelähmt wird. Und auch „Das Meer in mir“ gewann 2004 einen Golden Globe und 2005 einen Oscar und auch der Hauptdarsteller Javier Bardem ist nicht behindert.

Natürlich ist es nicht nötig, alles, was man schreibt, erzählt, in einem Film verarbeitet oder darstellt, selbst erlebt zu haben. Aber bezieht man behinderte Menschen an keiner Stelle ein, bleibt es nichts anderes als eine Geschichte von nicht behinderten Menschen für nicht behinderte Menschen, die sich das ihrer Vorstellung entsprechende Schicksal einer behinderten Person, die sterben möchte, als Entertainment ansehen.

“To romanticize cowardice is indeed perpetuating a stereotype for the sake of forsaking actual people with disabilities who are struggling to maintain their sanity and livelihood and aren’t given opportunities in Hollywood.”15

(„Feigheit zu romantisieren erhält letztlich ein Stereotyp aufrecht, um tatsächlich behinderte Menschen im Stich zu lassen, die damit kämpfen, nicht den Verstand zu verlieren, ihren Lebensunterhalt zu sichern und die in Hollywood keine Chancen haben.“ (freie Übersetzung der Autorin)

Man könnte argumentieren, dass es ja auch andere Filme gibt, in denen Behinderung positiver (oder zumindest nicht negativ) dargestellt wird, beispielsweise der deutsche Film „Taxi“ von 2015 mit dem kleinwüchsigen Darsteller Peter Dinklage oder die Netflix-Serie „Sex Education“ mit der behinderten Figur Isaac, die durch den querschnittsgelähmten Schauspieler George Robinson verkörpert wurde, aber bisher sind diese Filme und Serien nicht in gleichem Maße erfolgreich oder relevant, wie beschriebene Filme, in denen durch Stereotypisierung und Opfer-Schemata bestimmte Bedürfnisse des nicht behinderten Publikums befriedigt werden sollen. Das bedeutet umgekehrt nicht, dass Filme von und mit behinderten Menschen, in denen die behinderten Haupt- und Nebenrollen nicht zu Objekten bestimmter Bedürfnisse degradiert werden, nicht auch massentauglich sein könnten. Die Frage ist nur, ob sich dann der Fokus des Films eben auf andere Aspekte des Lebens, des Miteinanders, der Konflikte und andere dramaturgische Erzählmuster verlagern könnte, wodurch der behinderte Mensch als „normaler“ Mensch gesehen wird und nicht mehr ausschließlich auf seine Behinderung reduziert ist.

Fazit

Es gibt Geschichten von behinderten Menschen, die verzweifelt sind, denen der Tod wie eine Erlösung vorkommt. Diese haben ihre Berechtigung und sollten auch in der Kultur ihren Platz haben. Schwierig wird es allerdings, wenn ein Thema einseitig dargestellt wird. Wenn zum Beispiel Menschen mit Behinderungen mehrheitlich als depressiv und mit Todessehnsucht gezeigt werden, wenn Behinderung zur Last und Qual wird und es keine oder nur wenige Filme gibt, die ein positives Gegengewicht sein können.

Prof. Anne Waldschmidt sagt in ihrem Text „Disability Studies: Individuelles, soziales und/oder kulturelles Modell von Behinderung?“, dass Sozialleistungen und Bürgerrechte für Anerkennung und Teilhabe nicht ausreichen, „vielmehr bedarf es auch der kulturellen Repräsentation. (…) Individuelle und gesellschaftliche Akzeptanz wird erst dann möglich sein, wenn behinderte Menschen nicht als zu integrierende Minderheit, sondern als integraler Bestandteil der Gesellschaft verstanden werden“ 16

Quellenangabe

- Vgl. Oliver, Michael (1990). Disability definitions: the politics of meaning. In: The politics of disablement, S. 1.*Vgl. Oliver, Michael (1990). Disability definitions: the politics of meaning. In: The politics of disablement, S. 1. ↩︎

- In diesem Video von 2021 erklärt die Youtuberin Sarah Talbi, die ohne Arme geboren wurde, warum sie keine Prothesen trägt ↩︎

- Und in diesem Video erklärt die Youtuberin Kritie Sita, warum sie keine Handprothese trägt ↩︎

- vgl. Ledder, Simon, Münte, Catharina (2019). Dis/ability: The Construction of Norms and Normality in Popular Culture, S.2 ↩︎

- Stand Oktober 2025, siehe: https://www.gew-berlin.de/aktuelles/detailseite/arbeiten-fuer-ein-achtel-des-mindestlohns ↩︎

- UPIAS, 1976; zit. n. Waldschmidt 2005, S. 17. ↩︎

- Wilms, Julia: Das Bild von Menschen mit Behinderungen in den Medien (Abgerufen am 18.03.2022) https://imblickpunkt.grimme-institut.de/dasbild-von-menschen-mit-behinderungen-in-den-medien/ [Februar 2018] ↩︎

- vgl. Ledder, Simon, Münte, Catharina (2019). Dis/ability: The Construction of Norms and Normality in Popular Culture, S.213 ↩︎

- einige Beispiele für mediale Berichterstattung zu behinderten Menschen kann man hier finden: https://leidmedien.de/journalistische-tipps/negative-beispiele/ ↩︎

- Leidmedien.de beschrieben sich selbst auf ihrer Webseite so: „Leidmedien.de ist ein Projekt von den Sozialhelden und besteht aus einem Team aus Medienschaffenden mit und ohne Behinderungen, sowie einer Vielzahl von Autor*innen, die ihre Perspektiven darstellen. (…) Mit Leidmedien.de wollen wir Medienschaffende (sic!) und Redaktionen Informationen geben, um Berührungsängste gegenüber Menschen mit Behinderungen abzubauen und Begegnungen zwischen nicht behinderten und behinderten Menschen zu schaffen. Wir betreiben Medienkritik, tauschen uns mit betroffenen Expert*innen aus und zeigen Formulierungsalternativen und Perspektivwechsel in der Berichterstattung auf.“ ↩︎

- Rebecca Maskos im Gespräch mit Timo Grampes: Gefühlvolles Drama oder „Disability Death Porn“? (Abgerufen am 23.02.2022), https://www. deutschlandfunkkultur.de/kritik-an-film-ein-ganzes-halbes-jahr-gefuehlvolles-drama-100.html [2016] ↩︎

- Maskos, Rebecca (2016). Einer vertrage der anderen Last. Der Freitag, Ausgabe 25/2016. Gefunden unter: https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/einer-vertrage-der-anderen-last, Abgerufen am 23.02.2022 ↩︎

- vgl. Ledder, Simon, Münte, Catharina (2019). Dis/ability: The Construction of Norms and Normality in Popular Culture, S.214. ↩︎

- Maskos, Rebecca (2016). Einer vertrage der anderen Last. Der Freitag, Ausgabe 25/2016. Gefunden unter: https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/einer-vertrage-der-anderen-last, Abgerufen am 23.02.2022 ↩︎

- Der behinderte Schauspieler Grant Albrecht im Interview: ‘Me Before You’ Storyline Sparks Criticism From Hollywood’s Disabled Community (Abgerufen am 15.03.2022) https://www.hollywoodreporter.com/news/general-news/me-before-you-storyline-sparks-899779/ [2016] ↩︎

- Waldschmidt, Anne (2005). Disability Studies: Individuelles, soziales und/ oder kulturelles Modell von Behinderung? In: Psychologie und Gesellschaftskritik 29(1), S. 27. ↩︎