1000 Gesichter

In Filmen und Serien geht es, im Gegensatz zum Theater, im besonderen Maße um Gesichter. Das Medium Theater sorgt durch die räumliche Distanz zum Publikum dafür, dass die Zuschauenden immer das ganze Bild sehen. Sie betrachten die Figuren von Kopf bis Fuß, es ist eher schwierig, einzelne Gesichter auszumachen. Im Film nennt man so eine Einstellung Totale (aus noch größerer Distanz auch Supertotale oder Panorama). Diese kann zB eingesetzt werden, um ein Setting vorzustellen. Deswegen wird sie auch als Establisher bezeichnet. Auch die nächst nahe Einstellung, die Halbtotale zeigt eine Figur noch als ganzen Körper in einer bestimmten Umgebung. Man sieht sie von Scheitel bis Sohle, die Körperhaltung, die Körpergröße, die Kleidung, die Schuhe etc.

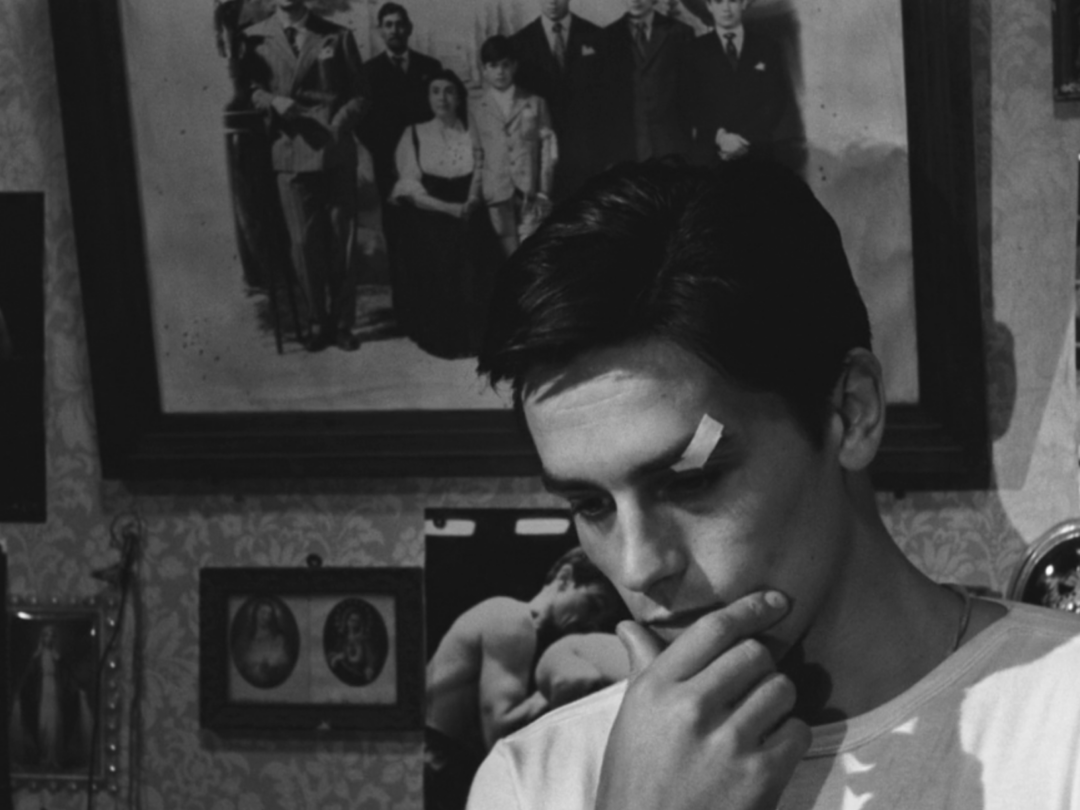

Um eine Nähe herzustellen, die in Filmen und Serien wichtig ist, um Charaktere durch die Story begleiten zu können, werden nicht so oft Totalen und Halbtotalen eingesetzt, sondern alle Arten von Nah- bis hin zu Detailaufnahmen. Man soll den Figuren sehr nahe kommen, quasi neben ihnen durch die Geschichte gehen. Eine Figur wird visuell zerlegt, man sieht Teile von ihr. Hände, Füße oder einen Rücken. Ausschnitte von Körpern, seltener Körper als Ganzes. Vor allem Gesichter, viele Gesichter.

Ein Beispiel: In der Serie „ER- Emergency Room“ (1994–2009) wird der Alltag in einer Notaufnahme gezeigt. Es gibt in jeder Folge Szenen mit Notfällen, in denen sehr viele Figuren in einem Raum sehr schnell sehr viele Dinge tun. Dazu reden sie in medizinischer Fachsprache, die Dialoge wechseln oft rasend und nehmen keine Rücksicht darauf, ob die Zuschauenden inhaltlich mitkommen. Um hier nicht den Überblick zu verlieren, muss das Publikum sich an irgendetwas orientieren können. Deshalb wird mit Nah- und Detailaufnahmen der Figuren gearbeitet, sie nehmen die Zuschauenden quasi an der Hand und führen sie durch die Szenen.

Fachspezifische, medizinische Themen werden in „ER“ auf der visuellen Ebene emotional, auf der inhaltlichen Ebene rational an die Zuschauenden herangetragen. In den Gesichtern der Charaktere kann man erkennen, ob ein Fachwort etwas Gutes oder etwas Schlechtes bedeutet, ob sie unter Stress stehen, sich konzentrieren müssen oder eine Verletzung doch nur eine Lappalie ist. Als Zuschauer*in hat man den Eindruck, man steht selbst in diesem Behandlungsraum und erlebt alles aus nächster Nähe. Im *echten Leben* bekommt man nicht so oft solche detaillierten Einblicke in so viele Bereiche oder Situationen, also man kann nicht einfach mal so in einen Operationssaal hineinlaufen und zugucken. Mit Serien wie „ER“ aber bekommt man einen Zugang zu dieser Welt. (Das eigene Leben ist ein Leben, mit Film kann man hundert Leben leben.)

Der marxistische Filmkritiker und Regisseur Bela Balázs (1884–1949) ging vor knapp 100 Jahren (!) bereits davon aus, dass eben die Nahaufnahmen von Gesichtern das Medium Film von anderen Künsten, vor allem dem Theater, unterscheiden.

„Die Großaufnahme ist die technische Bedingung der Kunst des Mienenspiels und mithin der höheren Filmkunst überhaupt. So nahe muss uns ein Gesicht gerückt sein, so isoliert von aller Umgebung, welche uns ablenken könnte (auch eine technische Unmöglichkeit auf der Bühne), so lange müssen wir bei seinem Anblick verweilen dürfen, um darin wirklich lesen zu können.“1

In seinem 1924 veröffentlichten Buch „Der sichtbare Mensch oder die Kultur des Films“, das oft als erstes, theoretisches Werk zum Film in deutscher Sprache bezeichnet wird, taucht unter anderem der Begriff der „Physiognomie“ auf. Physiognomie bezeichnet die äußere Erscheinung eines Lebewesen und im Besonderen die charakteristischen Gesichtsausdrücke von Menschen. Balázs war fasziniert von den technischen Möglichkeiten des Films, die durch das Mischen diverser Kameraeinstellungen eine völlig neue Methode des Geschichtenerzählens boten. Raus aus der „einzelnen Einstellung“ der Totale, die das Theater mit seiner starren, vordefinierten Aufteilung von Handlung (ausschließlich auf der Bühne) und Publikum (ausschließlich im Zuschauerraum) vorgab2, und rein in die berauschende Welt des Films, der die Zuschauer*innen auf eine Reise in ihren Kopf mitnimmt, ihnen das Gefühl gibt, mitten in der Handlung zu stehen und echte, große Gefühle für die Charaktere zu entwickeln.

Kleiner Einschub: Nicht verwechseln, Physiognomie und Physiognomik sind zwei verschiedene Dinge

„Physiognomik“ leitet sich von „Physiognomie“ ab. Während Physiognomie sich mit der äußeren Erscheinung von Lebewesen im Allgemeinen beschäftigt, ohne sie zu werten, bezeichnet „Physiognomik“ diverse Versuche über Jahrhunderte, aus eben jenen physikalischen Eigenschaften eines Menschen Rückschlüsse auf sein Wesen zu ziehen und war besonders in der Antike als eine Art „Geheimwissen“ verbreitet. Im Nationalsozialismus fungierte die Physiognomik als „Beleg“ für Rassismus und Eugenik („einen Juden an seiner Nase erkennen“ und ähnlich ekelhafte, antisemitische Erzählungen). Es ist natürlich äußerst gefährlich, zu denken, das Aussehen habe etwas mit dem Charakter einer Person zu tun und es gibt auch keine „Belege“ für solche Annahmen. „Hässliche“ Menschen sind nicht „dumm“ oder „schlecht“ und „schöne“ Menschen sind nicht „besser“ oder „gut“, auch wenn sie in unserer Gesellschaft oft leider so bewertet werden. Und was heißt überhaupt „hässlich“ oder „schön“? Meistens orientiert man sich dabei an gesellschaftlichen Schönheitsidealen und diese sind nicht vorteilhaft, im Gegenteil: sie können zu Bodyshaming, Mobbing, Selbsthass, Optimierungswahn, Essstörungen, Depressionen und so weiter führen3. Im schlimmsten Fall können aus Annahmen wie die der „Physiognomik“ Ausschluss, Hass, Verurteilung und Gewalt aus rassistischen, antisemitischen oder behindertenfeindlichen Gründen entstehen, wenn man Juden, Muslime oder auch psychisch kranke Menschen angeblich an ihrem Aussehen „erkennen“ kann.

Mit dem natürlichen Aussehen der Darsteller arbeiten

Gesichter sind wichtig im Film, wichtiger noch als Körper. Gesichter sieht man am häufigsten. Das geht zum Teil so weit, dass Schauspieler*innen mit ihren Charakteren verwechselt werden und ein Publikum das Gefühl hat, diese Person zu kennen (also z.B. den Schauspieler Timothee Chalamet und nicht die von ihm verkörperte Figur des Elio aus „Call Me By Your Name“ usw.). Man hat ja schließlich viel Zeit mit diesem Gesicht verbracht, in Serien manchmal sogar über Jahre die äußeren Veränderungen der Gesichter und Körper mitbekommen. Man hat gesehen, wie sie aussehen wenn sie weinen, sich freuen, Verluste erleben, sich wieder aufrappeln, glücklich sind und manchmal sogar sterben. Man muss sich aber immer vor Gesicht halten, dass diese Personen, die man „kennen lernt“, fiktive Figuren sind. Man kennt irgendwann wirklich die Figur Jimmy McGill aus „Better Call Saul“, aber man kennt eben den Schauspieler Bob Odenkirk nicht, selbst wenn man sein Gesicht und seinen Körper unzählige Male gesehen hat und „kennt“.

Medien wie Filme und Serien und soziale Netzwerke vermitteln Gefühle von Nähe. Stars und Personen des öffentlichen Lebens brauchen Menschen, die sich für sie begeistern und das funktioniert über Nähe und Sympathie. Wenn man zumindest ein bisschen denkt, dass man Emma Watson oder Millie Bobbi Brown irgendwie kennt und anfängt, sie zu „mögen“, unterstützt man sie auch mehr. Auch wenn man sie vermutlich niemals treffen wird und die wirkliche Reise mit der fiktiven Figur unternimmt (also die Figuren Hermine aus Harry Potter oder Eleven aus Stranger Things, nicht die Schauspielerinnen Emma Watson oder Millie Bobbi Brown).

Es ist nicht nur wichtig, wie gut ein*e Darsteller*in eine gewisse Rolle verkörpern kann. Die äußere Erscheinung, die sie mitbringen, spielt auch eine Rolle. Balázs schreibt dazu: „Schon mit der Auswahl der Schauspieler `dichtet´der Filmregisseur und gibt seinen Gestalten die entscheidende, die wesentlichste Substanz.“ (S.37)

Natürlich werden Charaktere erschaffen mitsamt einer Corporate Identity, also einem gewissen, charakteristischen Stil, einer Frisur, einer Art, sich zu bewegen, usw. Unabhängig davon spielt aber auch das natürliche Aussehen der Darsteller*innen eine Rolle bei der Besetzung einer bestimmten Figur. Julia Minesci, die in der Serie „Breaking Bad“ die drogensüchtige Prostituierte Wendy spielt, ist im echten Leben eine gesunde und sportliche Marathonläuferin. Ihr sehr dünner Körper passt aber optisch auch zu einem Junkie in der Geschichte, denn Junkies sind aufgrund ihrer Drogensucht und der damit einhergehenden Lebensumstände oft unterernährt und haben ausgemergelte Körper. Hätte sie einen Körper wie Salma Hayek, mit großen Brüsten, einem runden Hintern, einer ausladenden Hüfte und kräftigen Oberschenkeln, hätte diese Figur einfach nicht authentisch gewirkt.

Typen, aber keine diskriminierenden Klischees

Da Film ein visuelles Medium ist, spielt das Aussehen die zentrale Rolle. Nicht nur das Aussehen der Charaktere, auch das Aussehen der Umgebung, Einrichtung, Kleidung, Requisiten usw. Im echten Leben scheint manchmal die Sonne oder es regnet. Im Film hat es eine Bedeutung, wenn ein Sturm aufzieht oder es immer neblig ist.

Problematisch wird es, wenn immer wieder diskriminierende Klischees reproduziert werden. Wenn Danny Trejo immer nur Drogendealer und Kartellmitglieder spielen darf, weil er PoC ist und ein vernarbtes, „hartes“ Gesicht hat. Sein Aussehen wird hier mit den persönlichen Eigenschaften des von ihm dargestellten Charakters verknüpft (dunklere Haut und Pockennarben = „hässlich“ =“böse“, was letztlich nichts anderes ist als ein rassistisches Vorurteil), als gäbe es dort irgendeinen Zusammenhang. Zuschauende würden es vielleicht erstmal ungewöhnlich finden, eine Person wie ihn in einer gänzlich anderen Rolle zu sehen, zb als liebevoller Vater oder Musicaldarsteller. Aber warum sollte er das nicht sein? Wie an vielen Stellen lohnt es sich auch hier, seine eigenen Erwartungen und Vorurteile gründlich zu hinterfragen und nicht einfach das, was man jeden Tag präsentiert bekommt, als „gegeben“ hinzunehmen.

Wenn Frauen in jeglicher Szene gut aussehen müssen und das so weit geht, dass sie völlig unrealistisch mit vollem Make-Up und BH abends im Bett liegen und schlafen (siehe zb die Figur Skylar White aus „Breaking Bad“) oder direkt nach einer Geburt wieder eine perfekt trainierte, schlanke Figur haben, kann das bei einem Publikum Komplexe auslösen und zu Falschannahmen führen. Wenn behinderte Charaktere immer praktisch gekleidet und asexuell sind und als Charakter keine eigene Agenda haben, sondern einfach nur da sind mit ihrem Rollstuhl4 und keiner weiß, wozu, außer dass man die Produktion „divers“ nennen kann, wenn versucht wird, Homosexualität visuell zu übertragen (damit kommen wir wieder zurück zur anfangs erwähnten Physiognomik) verfestigt das Vorurteile, die in der Gesellschaft sowieso leider schon existieren.

Man kann einem Menschen seine Sexualität nicht ansehen und dass schwule Charaktere häufig leicht feminin und bunt gekleidet sind und eine bestimmte Art haben, ihren Körper zu bewegen, ist ein Klischee, das in Filmen und Serien immer wieder reproduziert wird. Sie sind häufig zart, sensibel und ein bisschen „unmännlich“. Natürlich gibt es feminine und zarte homosexuelle Menschen. Es gibt aber auch stämmige, bärtige, dicke, große, tätowierte usw. homosexuelle Menschen, die Fußball geil finden und Boxen und Bier trinken, das wird dann einfach ignoriert und nur einseitig dargestellt. Noch dazu werden bestimmte „Charaktereigenschaften“ oft für Lacher eingesetzt, man macht sich also darüber lustig, wenn ein Mann ein Kleid trägt oder seinen Körper auf eine bestimmte Art in Szene setzt. Anstatt die Gesellschaft und ihre Probleme zu kritisieren, wird an solchen Stellen gerne nochmal auf marginalisierte Gruppen getreten, sie werden zum Entertainment eines bestimmten Publikums verlacht und vorgeführt.

Zum Abschluss kann man sagen, dass solche klischeehaften, flachen Darstellungen von Minderheiten in Filmen und Serien zu einer Verstärkung von Vorurteilen in der Gesellschaft führen können. Wenn man immer nur asexuelle, behinderte Menschen, feminine homosexuelle und schwarze kriminelle Menschen sieht, geht man irgendwann unbewusst davon aus, dass sie alle so sind, weil man darauf konditioniert wird, das zu denken. Filme und Serien können (und sollten!) aber dafür genutzt werden, neue Blickwinkel zu eröffnen und den Zuschauenden etwas beizubringen, anstatt die ewig gleichen Klischees und Vorurteile zu reproduzieren und in den Köpfen zu bestätigen. Es gibt hunderte interessante Gesichter, die uns tausend Geschichten erzählen können, von denen wir uns nicht einmal ausmalen können, dass es sie gibt. Es gibt so viele unterschiedliche Charaktere, Perspektiven, Erlebnisse und Orte, die man kennenlernen kann. Es gibt so viel zu entdecken und darauf sollte man setzten.

Quellenangabe

- Bela Balázs, „Der sichtbare Mensch oder die Kultur des Films“, suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, S. 48 ↩︎

- auch hier gibt es natürlich Versuche, diese Aufteilung aufzubrechen, indem zB das Publikum aktiv in die Performance einbezogen wird oder sich Bühne und Zuschauerraum mischen usw. ↩︎

- Mehr zu den Auswirkungen von „Schönheitswahn“ (hier geht es zwar um Social Media und Beauty Filter, aber es ist ja letztlich das selbe Problem): https://www.dw.com/de/beauty-filter-im-netz-sch%C3%B6nheitswahn-mit-schattenseiten/a-65661979, abgerufen am 13.10.2023 ↩︎

- Die häufigsten Behinderungen, die in Filmen und Serien dargestellt werden, sind körperliche Behinderungen, zb Amputationen oder Lähmungen. Das kann daran liegen, dass diese sofort zu erkennen sind und keine weitere Erklärung brauchen. Es ist aber natürlich sehr begrenzt, nur die zu zeigen, denn es gibt alle möglichen Arten von Behinderungen, die man einsetzen kann, um sehr vielfältige Geschichten zu erzählen und die so leider unterrepräsentiert und unbekannt bleiben. ↩︎